Как напечатать плату в домашних условиях. Как изготовить печатную плату в домашних условиях

Лазерно-утюжная технология (сокращенно ЛУТ) – несложный и распространенный метод для прорисовки и изготовления печатных плат в домашних условиях. Этот метод доступен и выгоден как для начинающих радиолюбителей, так и для опытных мастеров своего дела. Плюсы этого способа – низкий уровень затрат на материалы, доступность и легкость выполнения своими руками.

Производство трафарета для печатной платы

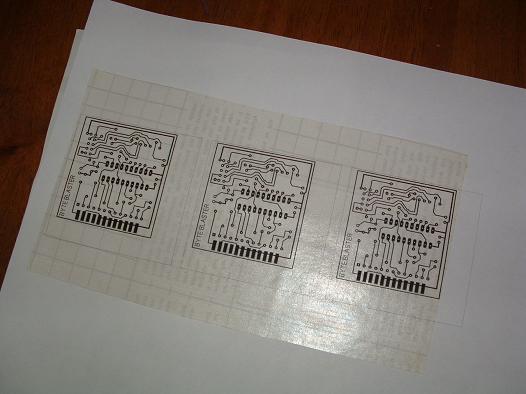

Для начала необходимо развести дорожки в специальных программах для трассировки и черчения плат. Есть множество программ для этой цели, к примеру, Sprint Layout, Pcad, Eagle и Deep Trace. После разведения дорожек на плате следует вывести схему на печать, обязательно отключив экономию тонера.

В некоторых случаях необходимо распечатать рисунок зеркально для того, чтобы выводы на плате совпадали с распиновкой деталей, например микросхем в smd исполнении. Для удобства надо создать контур платы, чтобы после травления было легче обрабатывать края платы, придавая им эстетичный вид. Затем следует убрать ненужные слои для травления или выставить два слоя для дорожек и шелкографии в настройках. Для надежности можно напечатать несколько образцов, для возможных неудачных попыток. Для печати можно использовать любую бумагу с глянцевым покрытием.

Посмотрите подробное видео по изготовлению печатной платы своими руками (Технология ЛУТ)

Перенос рисунка на плату

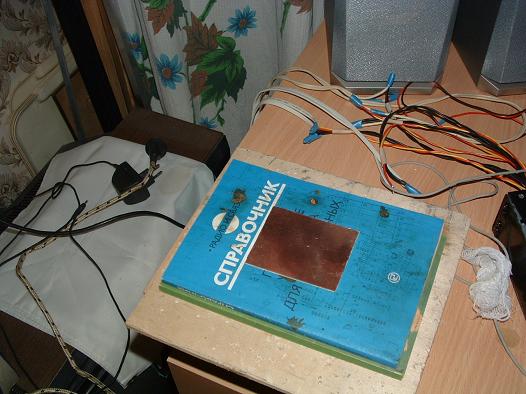

Затем потребуется утюг, наждачная бумага, деревянная разделочная доска и ванночка с мыльным раствором. Необходимо подготовить кусок подходящего под плату текстолита или гетинакса, а также наждачную бумагу средней зернистости. Дальше следует тщательно убрать пыль и грязь, приложить кусок с отпечатком платы так, чтоб рисунок оказался посередине заготовки. Затем крепко завернуть, положить на деревянную доску, сверху поставить горячий утюг. Температура запекания тонера около 100-180 градусов. Поэтому температуру утюга поначалу следует выставлять экспериментально, так же как и длительность воздействия на заготовку.

Читайте также: Как выбрать садовый измельчитель?

После этого процесса плату надо опустить в ванночку с водой, с добавлением какого-нибудь мыльного раствора или чистящим средством для посуды. Следует подождать, пока бумага не откиснет, достаточно 10 минут. После чего аккуратно необходимо ее оторвать. Если есть плохо отпечатанные места – можно подправить маркером, стойким к воде.

Травление платы

Есть множество растворов для травли плат, но в данной статье использован для травления раствор перекиси водорода с лимонной кислотой. Следует опустить плату в раствор, и смотреть на реакцию травления, иногда реакция настолько быстрая и бурная, что можно ощутить тепло от платы в конце процесса. После травления платы можно увидеть результат – места, не покрытые тонером, были лишены слоя меди, остались только дорожки и символы, которые под слоем тонера. Далее потребуется растворитель 646 и тряпочка, например, одноразовая салфетка или тряпка для протирания пыли. Необходимо слегка смочить тряпку в растворителе, и оттереть тонер с поверхности заготовки.

Лужение заготовки

Следующий этап процесса – лужение дорожек. Для данной заготовки использовался сплав Розе, в отличие от сплава Вуда, он не имеет кадмия и потому не так токсичен. Преимущество этого метода лужения перед другими в аккуратности и эстетичном виде изделия. Так как сплав Розе плавится при температуре +94 градуса, для повышения точки кипения используется жидкий глицерин, который можно приобрести в любой аптеке за копейки. Также надо добавить чайную ложку лимонной кислоты – она служит своеобразным флюсом. Еще потребуются две деревянные палочки, подойдут те, что подают к китайской еде. На конец одной палочки надевается специальный тампон из тканевого материала. Также желательно приобрести резиновый шпатель небольших размеров, например, из авто-магазина.

Читайте также: Гидроаккумулятор для водоснабжения: виды, советы как выбрать. Гидроаккумулятор своими руками

Итак, надо налить в металлическую чашку немного воды, так, чтоб ее хватило закрыть всю плату, плюс сверху 3-4 сантиметра воды, добавить глицерина примерно чайную ложку, иногда может потребоваться больше – надо устанавливать опытным путем. Затем добавить лимонную кислоту, следом отправить плату. Дальше надо ждать, когда закипит раствор, затем, придерживая палочкой с твердым краем заготовку, добавить туда одну гранулу сплава Розе.

Итак, надо налить в металлическую чашку немного воды, так, чтоб ее хватило закрыть всю плату, плюс сверху 3-4 сантиметра воды, добавить глицерина примерно чайную ложку, иногда может потребоваться больше – надо устанавливать опытным путем. Затем добавить лимонную кислоту, следом отправить плату. Дальше надо ждать, когда закипит раствор, затем, придерживая палочкой с твердым краем заготовку, добавить туда одну гранулу сплава Розе.

После того, как сплав стал жидким, в виде светлой капли, похожей на ртуть, следует водить эту каплю тампоном с мягким наконечником по поверхности платы, без резких движений. Важно следить, чтоб сплав покрывал все участки заготовки, подготовленной для лужения. Можно вынуть и проверить визуально, на предмет непролуженности отдельных участков. При необходимости повторить процедуру, кинув другую гранулу сплава. По завершении лужения платы, следует достать резиновый шпатель и, удерживая плату палочкой, прямо в кипятке снять излишки металла на поверхности заготовки, проводя шпателем по ней. Остатки сплава Розе можно в том же кипятке собрать в одну большую каплю и использовать в следующий раз. Заготовку следует промыть проточной водой и высушить.

Практика конструирования и монтажа, напрямую связанная с электроникой, никак не обходится без главной детали – печатной платы. Начальная разработка какого-нибудь электронного устройства, конечно, допустима с помощью навесного монтажа. Однако полноценную печатную плату всё равно придётся делать, если речь идёт о серьёзном электронном устройстве. Существуют два варианта: заказать изготовление печатной платы в сервисе или сделать печатную плату своими руками непосредственно дома. Первый вариант требует солидных финансовых вложений и двух-трёх недель ожидания. Второй не требует ничего, кроме личного желания, куска фольгированного текстолита и небольшого количества хлорного железа.

Листовой текстолит, по одной или обеим сторонам тонким слоем меди, традиционно используется для изготовления печатных электронных плат.

Обычно жёсткая основа с разводкой электронных схем под пайку электронных деталей – это приоритеты специализированной производственной сферы.

Однако конструирование электроники для личных нужд и в малых экземплярах выглядит более рационально, когда технология производства «печаток» доступна в условиях быта.

Вот такой результат работы вполне возможно получить в домашних условиях, используя простые доступные средства, инструменты, материалы

Если же освоить все тонкости производства и запастись необходимым материалом, не исключается изготовление печатных плат дома, если не в промышленных масштабах, так в количествах достаточных для бизнеса.

Существует несколько технологий прорисовки и травления миниатюрных дорожек на фольгированном текстолите. Начиная от метода простого рисунка электронной схемы лаком для ногтей с последующим химическим травлением, и заканчивая автоматической лазерной разводкой и микронной резкой.

Однако для домашних условий требуется методика особая – эффективная, но одновременно бюджетная и относительно несложная.

Изготовление печатных плат в домашних условиях

Здесь – в рамках своего рода учебного пособия, рассматривается с использованием технологии переноса тонера лазерным принтером.

Этот метод разработан давно, но до сих пор сопровождается массой новых советов и приемов, благодаря которым эффективность только повышается.

Что потребуется домашнему электронщику?

- программа разработки дизайна,

- лазерный принтер,

- любой глянцевый журнал,

- утюг бытовой,

- одна-две пластиковых тары,

- небольшая кисточка или зубная щетка,

- резиновые перчатки,

- хлорное железо,

- фольгированный текстолит.

Практически все компоненты списка можно найти в бытовом хозяйстве. Исключение составляют: хлорное железо и текстолит с фольгой.

Два материала: хлорид железа и фольгированный текстолит, которые потребуется купить. Всё остальное обычно имеется в наличии среди предметов и материалов домашнего хозяйства

Два материала: хлорид железа и фольгированный текстолит, которые потребуется купить. Всё остальное обычно имеется в наличии среди предметов и материалов домашнего хозяйства

Эти два пункта списка закрываются через посещение радиоэлектронного магазина или радио-рынка. Такие торговые точки имеются в любом среднем по величине населённом пункте. В крайнем случае, можно заказать оба компонента через интернет.

Между тем, хлорное железо вполне заменимо другим химическим веществом, полученным на основе смеси медного купороса (МК) и обычной поваренной соли (ПС). Смесь делается в соотношении 1 часть МК на 2 части ПС, разведённых в 0,5 л кипятка.

Обычно на изготовление средней по размерам электронной печатной платы достаточно взять 4 столовых ложки МК и 2 столовых ложки ПС. Залитую кипятком порошковую смесь тщательно размешать и дать отстояться.

Единственное отличие такого раствора от FeCl 3 – несколько увеличенное время травления. Но с другой стороны – смесь на медном купоросе безопаснее FeCl 3 . Медный купорос (порошковый) доступен в любом хозяйственном магазине.

Создание дизайна печатной платы

Для создания дизайна рисунка ПП оптимальной видится компьютерная программа «KiCad » – профессиональное средство рисования электронных печатных плат, но при этом бесплатное.

Программное обеспечение «KiCad» обеспечивает пользователя функцией маршрутизации кисти, благодаря чему легко разводить дифференциальные пары, интерактивно настраивать длину трассировки.

Рабочее окно программы KiCad — профессионального средства разводки, без которого никак не обойтись в процессе изготовления печатной платы. ПО распространяется бесплатно

Рабочее окно программы KiCad — профессионального средства разводки, без которого никак не обойтись в процессе изготовления печатной платы. ПО распространяется бесплатно

С помощью редактора схем без ограничений. Имеется обширная библиотека схемной символики. Также встроенный редактор схем позволяет без особых трудностей освоить работу с проектами.

Всё, что нарисовано программой красным цветом принадлежит фронтальной поверхности. Линии жёлтого цвета, является рисунком обратной стороны печатной платы.

Созданный рисунок необходимо экспортировать в pdf формат. Для этого у «KiCad» есть инструмент «Plot». Применяя «Plot», следует выбрать зеркальное отображение.

Печать рисунка разводки на принтере

После получения файла печатной платы в формате «pdf», нужно распечатать проект на лазерном принтере. Для выполнения этой операции подойдёт страница любого глянцевого журнала.

Страница вставляется в лазерного принтера. Наряду с журнальной, допустимо применить обычную глянцевую бумагу. Не стоит беспокоиться относительно уже существующих изображений на журнальной странице. Они не помешают.

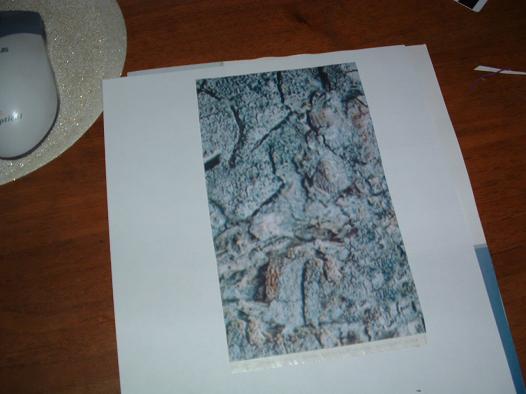

Отпечаток тонера на глянцевой странице журнала. Как видно из рисунка, качество печати достаточно высокое. Такой же след должен получиться на фольге печатной платы

Отпечаток тонера на глянцевой странице журнала. Как видно из рисунка, качество печати достаточно высокое. Такой же след должен получиться на фольге печатной платы

Фактор присутствия сторонних изображений не оказывает никакого влияния на процесс. Рисунок тонером принтера в любом случае остаётся на глянцевой поверхности страницы журнала (бумаги). А это именно тот результат, который требуется получить.

Желательно дважды (на двух разных страницах) провести печать, чтобы удостовериться, что напечатанный рисунок не имеет пятен, мазков, иных дефектов.

Перенос разводки с принтера на фольгу

Если след разводки печатной платы качественно выдан лазерным принтером, глянцевую страницу журнала с полученным оттиском следует аккуратно извлечь из принтера и поместить рисунком вниз на медную поверхность текстолита.

Термическая обработка печатной платы с помощью обычного хозяйственного утюга. Температура нагрева — максимум. Иначе страдает качество переноса

Термическая обработка печатной платы с помощью обычного хозяйственного утюга. Температура нагрева — максимум. Иначе страдает качество переноса

Нагретой подошвой утюга прижимают журнальный лист с напечатанной разводкой схемы к поверхности фольгированного текстолита. Выдерживают утюг на листе без движений в течение примерно 30 секунд.

Далее необходимо плавными круговыми движениями разгладить утюгом поверхность листа в течение 2-3 минут. За этот промежуток времени термальной обработкой, тонер намертво прилипает к медному покрытию текстолита.

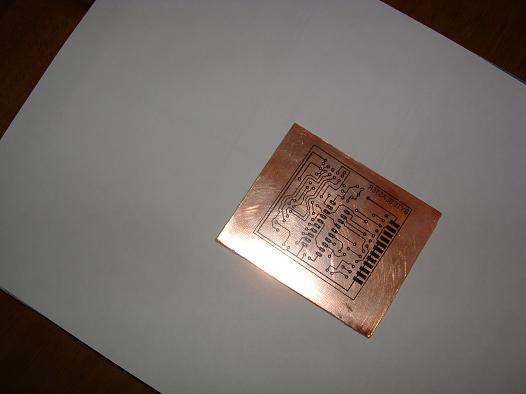

Результат переноса оттиска тонера от журнальной страницы на медное покрытие текстолита. Выглядит не хуже варианта промышленного изготовления

Результат переноса оттиска тонера от журнальной страницы на медное покрытие текстолита. Выглядит не хуже варианта промышленного изготовления

Завершением процесса переноса отпечатка на медную фольгу текстолита является удаление приклеенного листа журнала. Здесь требуется терпение и аккуратность.

Текстолита от приклеенной бумаги ванночка с холодной водой, куда нужно поместить на время обрабатываемый объект.

Вода размягчает бумагу, чем обеспечивается полный съём остатков бумажных волокон. Тонер при этом остаётся на текстолите.

Итак, рисунок схемы соединений нанесён на текстолит. Можно приступать к следующей части процесса – травлению излишек меди.

Травление меди в растворе хлорного железа. Химическое содержимое хлорида железа опасно. Поэтому следует применять защитные аксессуары

Травление меди в растворе хлорного железа. Химическое содержимое хлорида железа опасно. Поэтому следует применять защитные аксессуары

Для этого потребуется раствор хлорного железа, залитый в пластиковую ванну подходящих размеров.

Внимание! Раствор хлорида железа является опасной химией.

Обязательно следует проводить работы травления внутри хорошо проветриваемого помещения. Защитные аксессуары – резиновые перчатки и очки также обязательны.

Печатную плату рекомендуется оснастить ниткой, протянутой сквозь отверстие, высверленное в свободном углу заготовки. Этот аксессуар позволит вынимать периодически заготовку из раствора для контроля. Или же можно использовать пластиковый пинцет.

Среднее время травления хлорным железом составляет примерно 20-25 минут. Правда, конкретное значение времени во многом зависит от размеров заготовки и объёма меди, который требуется вытравить.

Как только свободная от печати медь будет вытравлена, печатную плату нужно извлечь из раствора и поместить в посуду с проточной водой.

Тщательная промывка готового продукта необходима обязательно. Если на поверхности останутся излишки хлорида железа, существует риск повреждения разводки

Тщательная промывка готового продукта необходима обязательно. Если на поверхности останутся излишки хлорида железа, существует риск повреждения разводки

Оставшийся раствор хлорида железа следует перелить из ванночки в герметичную пластиковую ёмкость и плотно закрыть крышкой. Этот раствор допустимо использовать многократно.

Вытравленную печатную плату следует тщательно промыть водой, применяя мыльные средства. Далее останется только очистить медные дорожки печатной платы, сохранившиеся целыми под слоем тонера.

Здесь применима та же мелкозернистая шкурка или металлическая сетка. После очистки, печатная плата обрезается по требуемому размеру, грани выравниваются мелким рашпилем. Вот и всё – электронная печатная плата готова.

Таким способом доступно готовить непосредственно в домашних условиях разные по сложности электронные печатные платы, в том числе двухсторонние.

Нужно отметить вполне приличное качество производства печатных плат методом «журнальной» печати на лазерном принтере.

Ещё одна оригинальная методика изготовления печатных плат

В построении электронных схем можно пользоваться универсальной печатной платой с отверстиями без дорожек, но удобнее использовать печатную плату, изготовленную согласно этой схеме.

Есть разные способы изготовления печатных плат, но в этой статье будет рассмотрен фоторезистивный метод.

Этот метод, конечно дороже ЛУТ, но результат практически всегда идеальный, главное «руку набить». Да и в эстетическом плане у фоторезиста все преимущества.

Фоторезистом — это чувствительное к свету вещество (в нашем случае это лак), которое под воздействием освещения изменяет свои свойства. Фоторезист накладывается фотошаблон и производится его засветка, после чего засвеченные (или незасвеченные) участки фоторезиста смываются специальным растворителем, в качестве которого обычно выступает едкий натр (NaOH).

Все фоторезисты делятся на две категории: позитивные и негативные. Для позитивных фоторезистов дорожке на плате соответствует черный участок на фотошаблоне, а для негативных, соответственно, прозрачный. На многих предприятиях работают с негативными фоторезистами, но мы будем использовать позитивный, как получивший наибольшее распространение в свободной продаже. Остановимся более подробно на использовании позитивных фоторезистов в аэрозольной упаковке.

При изготовлении печатных плат, особенно сложных, наиболее пригоден метод при использовании фоторезиста. Основным его преимуществом является

высококонтрастный рисунок на текстолите с разрешением 0,1мм (0,1мм в идеале, а вот 0,25 мм прекрасно получается) при изготовлении в домашних условиях. К тому же иногда изготавливая печатную плату, немаловажное требование относится к эстетическому оформлению готового изделия, особенно если печатная плата находится в «открытом» положении или запакована в прозрачную термотрубку.

Подробное описание изготовления печатной платы

Подготовка текстолита

Чтобы изготовить печатную плату с минимальными материальными затратами нужно тщательно подготовить текстолит перед нанесением лака.

Подразумеваем, что текстолит выпилен в примерный размер будущей печатной платы с запасом по краям 5мм с каждой стороны. Обычно затирку меди начинают специальными абразивными пастами, но при отсутствии таковой сойдёт помесь геля для мытья посуды и моющего чистящего порошка. Затирку ведём металлической сеткой для мытья посуды, тем самым удалим окиси, грязь с поверхности текстолита, а сетка в свою очередь зацарапает фольгу, что повысит в дальнейшем адгезию лака (фоторезиста) с поверхностью.

Затирку ведём в зависимости от степени загрязнения поверхности до тех пор, пока

поверхность не будет иметь равномерный ровный оттенок, фактически золотой.

Химические пятна на текстолите можно перед нанесением фоторезиста удалить опустив текстолит в раствор горячего хлорного железа, если фольга на текстолите стала равномерно красной, то в принципе будущее травление пройдёт без проблем, плату после такого метода следует тщательно промыть горячей водой и заново заполировать абразивом до золотого оттенка.

Теперь промываем очищенный текстолит горячей водой и стараемся его

поверхность руками не трогать…

Теперь сушим при температуре 60-70°С с минуту, пока поверхность не примет лёгкий розоватый оттенок. Если при этом процессе на поверхности образовался иней, то его надо удалить салфеткой. Ворса на поверхности быть не должно!

Для сушки годится обыкновенный фен для сушки волос…

Подготовка фотшаблона

Пока текстолит остывает готовим фотошаблон… В данном случае имеется несколько способов его изготовления, но я настоятельно рекомендую использовать струйный принтер с разрешением печати чёрного цвета не менее 1200 точек на дюйм. Печать будем производить на прозрачную плёнку (у струйных принтеров она с ворсом, у лазерных без ворса специальная термоплёнка).

Обращаем внимание на типичную ошибку при первом самостоятельным

изготовлением печатной платы – обычно забываем «зеркалить» лицевую сторону

печатной платы.

Внимание! Лицевая сторона печатной платы при печати должна быть зеркальной! Обратная не зеркальной!

Таким образом, после печати рисунок на плёнке будет перевёрнут с рабочей стороны плёнки (у струйной – это ворсистая сторона). А когда будем проецировать картинку на текстолит — плёнка будет приложена уже рабочей стороной к нему и с проецированный рисунок будет правильный (уже не зеркальный). Чтобы не ошибиться при печати рекомендую на фотошаблон нанести, например буквы своих инициалов.

Рекомендую сделать пару копий фотошаблонов для рационального использования

плёнки и исключения ошибок при проявлении фоторезиста… Т.е. делайте не одну печатку, а например, две одновременно (если они не большие), потом выбирайте наиболее качественную и травите в хлорном железе.

Напечатанный таким способом фотошаблон (позитив) проверяем на прозрачность, в идеале рабочий рисунок (печатные проводники) должен быть абсолютно чёрным!

Отрезаем фотошаблон от плёнки и стараемся это сделать ровнее, оставшейся кусок плёнки можно будет использовать ещё (для печати другого проекта).

На моём примере я разделил фотошаблон на два, и буду делать одновременно две

платы…

Нанесение фоторезиста

Так как за это время он остыл, пора нанести на него светочувствительный лак. Делать это рекомендуется в тёмном помещении при слабом свете, чтобы видеть какой слой фоторезиста мы нанесли.

Этот процесс один из наиболее важных, а именно – следует быстро нанести

равномерный слой лака со слабо-фиолетовым оттенком без пузырьков и потёков!

Рекомендуется конечно распылять фоторезист на центрифуге, но при отсутствии таковой можно «набив руку» делать это как на фото выше. Сразу оценив примерно оттенок на глаз, делаем следующий вывод – стоит ли переходить к следующей фазе операции или нет. Оттенок должен быть бледно-фиолетовый, прозрачный, т.е медь (царапины на ней от металлической сетки) должны просматриваться! Не пугайтесь что фоторезист имеет такой тонкий слой после нанесения – главное медь мы перед травлением изолировали.

Обычно рекомендуют сушить фоторезист в течении часа, но я произвожу сушку при относительно высокой 60-70ºС в течении 3-5 минут. Потом оставляю текстолит охлаждаться пока полностью не остынет. При сушке плату не перегревать, может отслоиться лак, резко тоже не охлаждать! Лучше подождать лишних 5 минут, зато потом результат будет отличный… в этом деле главное не торопиться!

Не забываем, конечно, что всю эту процедуру производим при слабом освещении

(слабая энергосберегающая лампа или люминесцентная лампа где-нибудь позади нам особого вреда не принесут).

После просушки фоторезиста следует внимательно осмотреть поверхность

нанесённого нами лака, на краях платы не должно быть наплывов, лучше их просто аккуратно содрать, именно для этого текстолит и рекомендуется вырезать с запасом 5мм по краям. Обычно наплывы образуются на одном ребре, смотрите фото выше, плата перед нанесением лака специально наклонена, чтобы фоторезист, а точнее его излишки стекали на один из краёв платы. При напылении на центрифуге этот вариант практически исключён.

Экспонирование

Процесс этот не сложный и кратковременный, заключается в подготовке фотошаблона на поверхности фоторезиста и его последующей засветке ртутной лампой (ультрафиолетовый спектр).

Я использую медицинские облучатели для дезинфекции помещений (УФО-1, УФО-2 и им подобные). УФО-1 содержит в себе 100 Вт ртутную кварцевую лампу в паре со спиралью накаливания в кварцевых трубках (выполняют роль резистора и являются как бы инфракрасными лампами с сильным выделением тепла). Со времён СССР у многих подобные излучатели в квартирах имеются… Нам же из этого излучателя надо только это:

Если и этого нету, подойдёт 500 Вт прожектор для гаражей, стоянок и т.п., к примеру фирмы «Космос», раньше я им производил засветку, время засветки уже не помню, придётся опытным путем подбирать, а расстояние засветки не менее 30см (высокая температура прожектора повредит фоторезист, он склеится с шаблоном).

Быстро на напылённый фоторезист укладывает рабочей стороной фотошаблон на

плёнке и накрываем куском тонкого стекла (от фоторамки например). И засвечиваем фотошаблон с расстояния не менее 25 см, но не более 35 см при использовании УФО-1 ровно 2 минуты 15 секунд, если фоторезист имеет слабо-фиолетовый оттенок:

После засветки плату убираем в тёмное место на время 5-8 минут, типа для

закрепления фоторезиста…

Подготовка раствора

Пока у нас фоторезист закрепляется, готовим раствор для его травления. Рекомендуют, что Немецкие, что Бельгийские производители использовать для проявки каустическую соду, он же едкий натр, порошок крупнозернистый белого цвета, не прозрачный, и в прямом смысле слова – едкий. Т.е работать надо бы в резиновых перчатках.

Мешаем 7 грамм этого вещества на один литр тёплой воды до тех пор, пока порошок полностью не растворится, можно осадок удалить. Если же перемешать в горячей воде, то осадок тоже растворится. Берём тару, к примеру, пластиковый контейнер. Опускаем нашу засвеченную плату в него. (Раствор не должен быть горячий, лучше просто тёплый!).

Сразу после проявки тщательно промыть плату тёплой водой смыв остатки каустической соды. У меня на фото этот процесс занял менее минуты, так как раствор у меня не 7 грамм на литр воды, а несколько больше… Изначально раствор каустической соды в воде прозрачный, далее он поменяет оттенок – станет фиолетовым (видно на фото выше), т.е в нём растворён лак.

Использовать раствор можно неоднократно, я бывало до пяти раз с недельным

интервалом фоторезист проявлял, раствор при этом уже был тёмно-фиолетового цвета.

Травление платы

Ну и собственно теперь травим в растворе хлорного железа в воде в пропорции 1:3

Сегодня мы выступим в немного непривычном для себя амплуа, будем рассказывать не о гаджетах, а о технологиях, которые стоят за ними. Месяц назад мы были в Казани, где познакомились с ребятами из Навигатор-кампуса . Заодно побывали на расположенном близко (ну, относительно близко) заводе по производству печатных плат - Технотех . Этот пост - попытка разобраться в том, как же все-таки производят те самые печатные платы.

Итак, как же все-таки делают печатные платы для наших любимых гаджетов?

На заводе умеют делать платы от начала и до конца - проектирование платы по вашему ТЗ, изготовление стеклотекстолита, производство односторонних и двухсторонних печатных плат, производство многослойных печатных плат, маркировка, проверка, ручная и автоматическая сборка и пайка плат.

Для начала, я покажу, как делают двухсторонние платы. Их техпроцесс ничем не отличается от производства односторонних печатных плат, кроме того, что при изготовлении ОПП не производят операции на второй стороне.

О методах изготовления плат

Вообще, все методы изготовления печатных плат можно разделить на две большие категории: аддитивные(от латинского additio

-прибавление) и субтрактивные (от латинского subtratio

-отнимание). Примером субтрактивной технологии является всем известный ЛУТ(Лазерно-утюжная технология) и его вариации. В процессе создания печатной платы по этой технологии мы защищаем будущие дорожки на листе стеклотекстолита тонером от лазерного принтера, а затем стравливаем все ненужное в хлорном железе.В аддитивных методах проводящие дорожки, наоборот, наносятся на поверхность диэлектрика тем или иным способом.

Полуаддитивные методы(иногда их еще называют комбинированными.) - нечто среднее между классическими аддитивными и субтрактивными. В процессе производства ПП по этому методу часть проводящего покрытия может стравливаться(иногда почти сразу после нанесения), но как правило это происходит быстрее/проще/дешевле, чем в субтрактивных методах. В большинстве случаев, это следствие того, что большая часть толщины дорожек наращивается гальваникой или химическими методами, а слой, который подвергается травлению - тонкий, и служит лишь в качестве проводящего покрытия для гальванического осаждения.

Я покажу именно комбинированный метод.

Изготовление двухслойных печатных плат по комбинированному позитивному методу(полуаддитивный метод)

Изготовление стеклотекстолита

Процесс начинается с изготовления фольгированного стеклотекстолита. Стеклотекстолит - это материал, состоящий из тонких листов стекловолокна(они похожи на плотную блестящую ткань), пропитанных эпоксидной смолой и спрессованных стопкой в лист. Сами полотна стекловолокна тоже не слишком просты - это плетеные(как обычная ткань в вашей рубашке) тонкие-тонкие нити обычного стекла. Они настолько тонкие, что могут легко гнуться в любых направлениях. Выглядит это примерно вот так:

Увидеть ориентацию волокон можно на многострадальной картинке из википедии:

В центре платы, светлые участки - это волокна идут перпендикулярно срезу, участки чуть темнее - параллельно.

Или например на микрофотографии tiberius , насколько я помню из этой статьи:

Итак, начнем.

Стекловолоконное полотно поступает на производство вот в таких бобинах:

Оно уже пропитано частично отвержденной эпоксидной смолой - такой материал называется препрегом , от английского pre

-impreg

nated - предварительно пропитанный. Так как смола уже частично отверждена, она уже не такая липкая, как в жидком состоянии - листы можно брать руками, совсем не опасаясь испачкаться в смоле. Смола станет жидкой только при нагреве фольги, и то лишь на несколько минут, прежде чем застыть окончательно.

Нужное количество слоев вместе с медной фольгой собирается вот на этом аппарате:

А вот сам рулон фольги.

Далее полотно нарезается на части и поступает в пресс высотой в два человеческих роста:

На фото Владимир Потапенко, начальник производства.

Интересно реализована технология нагрева во время прессования: нагреваются не части пресса, а сама фольга. На обе стороны листа подается ток, который за счет сопротивления фольги нагревает лист будущего стеклотекстолита. Прессование происходит при сильно пониженном давлении, для исключения появления воздушных пузырей внутри текстолита

При прессовании, за счет нагрева и давления, смола размягчается, заполняет пустоты и после полимеризации получается единый лист.

Вот такой:

Он нарезается на заготовки для плат специальным станком:

Технотех использует два вида заготовок: 305х450 - маленькая групповая заготовка, 457х610 - большая заготовка

После этого к каждому комплекту заготовок распечатывается маршрутная карта, и путешествие начинается…

Маршрутная карта - это вот такая бумажка с перечнем операций, информацией о плате и штрих-кодом. Для контроля выполнения операций используется 1С 8, в которую внесена вся информация о заказах, о техпроцессе и так далее. После выполнения очередного этапа производства сканируется штрихкод на маршрутном листе и заносится в базу.

Сверловка заготовок

Первый этап производства однослойных и двухслойных печатных плат - сверление отверстий. С многослойными платами все сложнее, и я расскажу об этом позже. Заготовки с маршрутными листами поступают на участок сверловки:

Из заготовок собирается пакет для сверловки. Он состоит из подложки(материал типа фанеры), от одной до трех одинаковых заготовок печатных плат и алюминиевой фольги. Фольга нужна для определения касания сверла поверхности заготовки - так станок определяет поломку сверла. Еще при каждом захвате сверла он контролирует его длину и заточку лазером.

После сборки пакета он закладывается вот в этот станок:

Он такой длинный, что мне пришлось сшивать эту фотку из нескольких кадров. Это швейцарский станок фирмы Posalux, точной модели, к сожалению не знаю. По характеристикам он близок вот к этому . Он ест трехразовое трехфазное питание напряжением 400В, и потребляет при работе 20 КВт. Вес станка около 8 тонн. Он может одновременно обрабатывать четыре пакета по разным программам, что в сумме дает 12 плат за цикл(естественно, что все заготовки в одном пакете будут просверлены одинаково). Цикл сверления - от 5 минут до нескольких часов, в зависимости от сложности и количества отверстий. Среднее время - около 20 минут. Всего таких станков у технотеха три штуки.

Программа разрабатывается отдельно, и подгружается по сети. Все что надо сделать оператору - отсканировать штрихкод партии и заложить пакет из заготовок внутрь. Емкость инструментального магазина: 6000 сверл или фрез.

Рядом стоит большой шкаф со сверлами, но оператору нет необходимости контролировать заточку каждого сверла и менять его - станок все время знает степень износа сверл - записывает себе в память сколько отверстий было просверлено каждым сверлом. При исчерпании ресурса сам меняет сверло на новое, старые сверла останется выгрузить из контейнера и отправить на повторную заточку.

Вот так выглядят внутренности станка:

После сверловки в маршрутном листе и базе делается отметка, а плата отправляется по этапу на следующий этап.

Очистка, активация заготовок и химическое меднение.

Хоть станок и пользуется своими «пылесосом» во время и после сверловки, поверхность платы и отверстий все равно надо очистить от загрязнений и подготовить к следующей технологической операции. Для начала, плата просто очищается в моющем растворе механическими абразивами

Надписи, слева направо: «Камера зачистки щетками верх/низ», «Камера промывки», «Нейтральная зона».

Плата становится чистой и блестящей:

После этого в похожей установке проводится процесс активации поверхности. Для каждой поверхности вводится серийный номер Активация поверхности - это подготовка к осаждению меди на внутреннюю поверхность отверстий для создания переходных отверстий между слоями платы. Медь не может осесть на неподготовленную поверхность, поэтому плату обрабатывают специальными катализаторами на основе палладия. Палладий, в отличии от меди, легко осаждается на любую поверхность, и в дальнейшем служит центрами кристаллизации для меди. Установка активации:

После этого, последовательно проходя несколько ванн в еще одной похожей установке заготовка обзаводится тонким(меньше микрона) слоем меди в отверстиях.

Дальше этот слой гальваникой наращивается до 3-5 микрон - это улучшает стойкость слоя к окислению и повреждениям.

Нанесение и экспонирование фоторезиста, удаление незасвеченных участков.

Дальше плата отправляется в участок нанесения фоторезиста. Нас туда не пустили, потому что он закрыт, и вообще, там чистая комната, поэтому ограничимся фотографиями через стекло. Нечто подобное я видел в Half-Life(я про трубы, спускающиеся с потолка):

Собственно вот зеленая пленка на барабане - это и есть фоторезист.

Далее, слева направо(на первой фотографии): две установки нанесения фоторезиста, дальше автоматическая и ручная рамы для засветки по заранее подготовленным фотошаблонам. В автоматической раме присутствует контроль, который учитывает допуск по совмещению с реперными точками и отверстиями. В ручной рамке маска и плата совмещаются руками. На этих же рамах экспонируется шелкография и паяльная маска. Дальше - установка проявки и отмывки плат, но так как мы туда не попали, фотографий этой части у меня нет. Но там ничего интересного - примерно такой же конвейер как в «активации», где заготовка проходит последовательно несколько ванн с разными растворами.

А на переднем плане - огромный принтер, который эти самые фотошаблоны печатает:

Вот плата с нанесенным, экспонированным и проявленным:

Обратите внимание, фоторезист нанесен на места, на которых в дальнейшем не будет меди - маска негативная, а не позитивная, как в в ЛУТ-е или домашнем фоторезисте. Это потому, что в дальнейшем наращивание будет происходить в местах будущих дорожек.

Это тоже позитивная маска:

Все эти операции происходят при неактиничном освещении, спектр которого подобран таким образом, чтобы одновременно не оказывать влияния на фоторезист и давать максимальную освещенность для работы человека в данном помещении.

Люблю объявления, смысл которых я не понимаю:

Гальваническая металлизация

Теперь настал через ее величества - гальванической металлизации. На самом деле, ее уже проводили на прошлом этапе, когда наращивали тонкий слой химической меди. Но теперь слой будет наращён еще больше - с 3 микрон до 25. Это уже тот слой, который проводит основной ток в переходных отверстиях. Делается это вот в таких ваннах:

В которых циркулируют сложные составы электролитов:

А специальный робот, повинуясь заложенной программе, таскает платы из одной ванны в другую:

Один цикл меднения занимает 1 час 40 минут. В одной паллете могут обрабатываться 4 заготовки, но в ванне таких паллет может быть несколько.

Осаждение металлорезиста

Следующая операция представляет собой еще одну гальваническую металлизацию, только теперь осаждаемый материал не медь, а ПОС - припой свинец-олово. А само покрытие, по аналогии с фоторезистом называется металлорезистом. Платы устанавливаются в раму:

Эта рама проходит несколько уже знакомых нам гальванических ванн:

И покрывается белым слоем ПОС-а. На заднем плане видна другая плата, еще не обработанная:

Удаление фоторезиста, травление меди, удаление металлорезиста

Теперь с плат смывается фоторезист, он выполнил свою функцию. Теперь на все еще медной плате остались дорожки, покрытые металлорезистом. На этой установке происходит травление в хитром растворе, который травит медь, но не трогает металлорезист. Насколько я запомнил, он состоит из углекислого аммония, хлористого аммония и гидрооксида аммония. После травления платы выглядят вот так:

Дорожки на плате - это «бутерброд» из нижнего слоя меди и верхнего слоя гальванического ПОС-а. Теперь, другим еще более хитрым раствором проводится другая операция - слой ПОС-а убирается, не затрагивая слой меди.

Правда, иногда ПОС не убирается, а оплавляется в специальных печах. Или плата проходит горячее лужение(HASL-процесс) - когда она опускается в большую ванну с припоем. Сначала она покрывается канифольным флюсом:

И устанавливается вот в такой автомат:

Он опускает плату в ванну с припоем и тут же вытаскивает ее обратно. Потоки воздуха сдувают лишний припой, оставляя лишь тонкий слой на плате. Плата получается вот такая:

Но на самом деле метод немного «варварский» и не очень действует на платы, особенно многослойные - при погружении в расплав припоя плата переносит температурный шок, что не очень хорошо действует на внутренние элементы многослойных плат и тонкие дорожки одно- и двухслойных.

Гораздо лучше покрывать иммерсионным золотом или серебром. Вот очень хорошая информация о иммерсионных покрытиях, если кому интересно.

Мы не побывали на участке иммерсионных покрытий, по банальной причине - он был закрыт, а за ключом было идти лень. А жаль.

Электротест

Дальше почти готовые платы отправляются на визуальный контроль и электротест. Электротест - это когда проверяются соединения всех контактных площадок между собой, нет ли где обрывов. Выглядит это очень забавно - станок держит плату и быстро-быстро тыкает в нее щупами. Видео этого процесса можно посмотреть у меня в инстаграме (кстати, подписаться можно там же). А в виде фото это выглядит вот так:

Та большая машина слева - и есть электротест. А вот и сами щупы ближе:

На видео, правда, была другая машинка - с 4 щупами, а тут их 16. Говорят, гораздо быстрее всех трех старых машинок с четырьмя щупами вместе взятых.

Нанесение паяльной маски и покрытие контактных площадок

Следующий технологический процесс - нанесение паяльной маски. То самое зеленое(ну, чаще всего зеленое. А вообще оно бывает очень разных цветов) покрытие, которое мы видим на поверхности плат. Подготовленные платы:

Закладываются вот в такой автомат:

Который через тонкую сеточку размазывает полужидкую маску по поверхности платы:

Видео нанесения, кстати, тоже можно посмотреть в инстаграме (и подписаться тоже:)

После этого, платы сушатся, пока маска перестанет липнуть, и экспонируются в той же желтой комнате, что мы видели выше. После этого, неэкспонированная маска смывается, обнажая контактные пятачки:

Потом их покрывают финишным покрытием - горячим лужением или иммерсионным нанесением:

И наносят маркировку - шелкографию. Это белые(чаще всего) буковки, которые показывают, где какой разъем и какой элемент тут стоит.

Она может наносится по двум технологиям. В первом случае все происходит так же, как и с паяльной маской, отличается лишь цвет состава. Она закрывает всю поверхность платы, потом экспонируется, и неотвержденные ультрафиолетом участки смываются. Во втором случает ее наносит специальный принтер, печатающий хитрым эпоксидным составом:

Это и дешевле, и гораздо быстрее. Военные, кстати, не жалуют этот принтер, и постоянно указывают в требованиях к своим платам, что маркировка наносится только фотополимером, что очень огорчает главного технолога.

Изготовление многослойных печатных плат по методу металлизации сквозных отверстий:

Все, что я описал выше - касается только односторонних и двухсторонних печатных плат(на заводе их, кстати, никто так не называет, все говорят ОПП и ДПП). Многослойные платы(МПП) делаются на этом же оборудовании, но немного по другой технологии.Изготовление ядер

Ядро - это внутренний слой тонкого текстолита с медными проводниками на нем. Таких ядер в плате может быть от 1(плюс две стороны - трехслойная плата) до 20. Одно из ядер называется золотым - это означает, что оно используется в качестве реперного - того слоя, по которому выставляются все остальные. Ядра выглядят вот так:

Изготавливаются они точно так же, как и обычные платы, только толщина стеклотекстолита очень мала - обычно 0,5мм. Лист получается такой тонкий, то его можно изгибать, как плотную бумагу. На его поверхность наносится медная фольга, и дальше происходят все обычные стадии - нанесение, экспонирование фоторезиста и травление. Итогом этого являются вот такие листы:

После изготовления дорожки проверяются на целостность на станке, который сравнивает рисунок платы на просвет с фотошаблоном. Кроме этого, существует еще и визуальный контроль. Причем реально визуальный - сидят люди и смотрят в заготовки:

Иногда какая-то из стадий контроля выносит вердикт о плохом качестве одной из заготовок(черные крестики):

Этот лист плат, в которой случился дефект все равно изготовится полностью, но после нарезки бракованная плата пойдет в мусор. После того, как все слои изготовлены и проверены, наступает черед следующей технологической операции.

Сборка ядер в пакет и прессование

Это происходит в зале под названием «Участок прессования»:

Ядра для платы выкладываются вот в такую стопочку:

А рядом кладется карта расположения слоев:

После чего в дело вступает полуавтоматическая машина прессования плат. Полуавтоматичность ее заключается в том, что оператор должен по ее команде подавать ей ядра в определенном порядке.

Перекладывая их для изоляции и склеивания листами препрега:

А дальше начинается магия. Автомат захватывает и переносит листы в рабочее поле:

А затем совмещает их по реперным отверстиям относительно золотого слоя.

Дальше заготовка поступает в горячий пресс, а после прогрева и полимеризации слоев - в холодный. После этого мы получаем такой же лист стеклотекстолита, который ничем не отличается от заготовок для двухслойных печатных плат. Но внутри у него доброе сердце несколько ядер со сформированными дорожками, которые, правда, еще никак не связаны между собой и разделены изолирующими слоями полимеризированного препрега. Дальше процесс проходит те же стадии, что я уже описывал ранее. Правда, за небольшим различием.

Сверловка заготовок

При сборке пакета ОПП и ДПП для сверловки его не нужно центровать, и его можно собирать с некоторым допуском - все равно это первая технологическая операция, и все остальные будут ориентироваться на нее. А вот при сборке пакета многослойных печатных плат очень важно привязаться к внутренним слоям - при сверловке отверстие должно пройти насквозь все внутренние контакты ядер, соединив их в экстазе при металлизации. Поэтому пакет собирается вот на такой машинке:

Это рентгеновский сверлильный станок, который видит сквозь текстолит внутренние металлически реперные метки и по их расположению сверлит базовые отверстия, в которые вставляются крепежи для установки пакета в сверлильный станок.

Металлизация

Дальше все просто - заготовки сверлятся, очищаются, активируются и металлизируются. Металлизация отверстия связывает между собой все медные пяточки внутри печатной платы:

Таким образом, завершая электронную схему внутренностей печатной платы.

Проверка и шлифы

Дальше от каждой платы отрезается кусочек, который шлифуется и рассматривается в микроскоп, для того, чтобы удостовериться, что все отверстия получились нормально.

Эти кусочки называются шлифы - поперечно срезанные части печатной платы, которые позволяет оценить качество платы в целом и толщину медного слоя в центральных слоях и переходных отверстиях. В данном случае, под шлиф пускают не отдельную плату, а специально сделанные с краю платы весь набор диаметров переходных отверстий, которые используются в заказе. Шлиф, залитый в прозрачный пластик выглядит вот так:

Фрезеровка или скрайбирование

Далее платы, которые находятся на групповой заготовке необходимо разделить на несколько частей. Делается это либо на фрезерном станке:

Который фрезой вырезает нужный контур. Другой вариант - скрайбирование, это когда контур платы не вырезается, а надрезается круглым ножом. Это быстрее и дешевле, но позволяет делать только прямоугольные платы, без сложных контуров и внутренних вырезов. Вот скрайбированная плата:

А вот фрезерованная:

Если заказывалось только изготовление плат, то на этом все заканчивается - платы складывают в стопочку:

Оборачивается все тем же маршрутным листом:

И ждет отправки.

А если нужна сборка и запайка, то впереди есть еще кое-что интересное.

Сборка

Дальше плата, если это необходимо поступает на участок сборки, где на нее напаиваются нужные компоненты. Если мы говорим о ручной сборке - то все понятно, сидят люди(кстати, в большинстве своем женщины, когда я к ним зашел, у меня уши в трубочку свернулись от песни из магнитофона «Боже, какой мужчина»):

И собирают, собирают:

А вот если говорить о автоматической сборке, то там все гораздо интереснее. Происходит это вот на такой длинной 10-метровой установке, которая делает все - от нанесения паяльной пасты до пайки по термопрофилям.

Кстати, все серьёзно. Там заземлены даже коврики:

Как я говорил, начинается все с того, что на неразрезанный лист с печатными платами устанавливают вместе с металлическим шаблоном в начало станка. На шаблон густо намазывается паяльная паста, и ракельный нож проходя сверху оставляет точно отмерянные количества пасты в углублениях шаблона.

Шаблон поднимается, и паяльная паста оказывается в нужных местах на плате. Кассеты с компонентами устанавливаются в отсеки:

Каждый компонент заводится в соответствующую ему кассету:

Компьютеру, управляющему станком, говорится где какой компонент находится:

И он начинает расставлять компоненты на плате.

Выглядит это вот так(видео не мое). Можно смотреть вечно:

Аппарат установки компонентов называется Yamaha YS100 и способен устанавливать 25000 компонентов в час(на один тратится 0.14 секунды).

Дальше плата проходит горячую и холодные зоны печки(холодная - это значит «всего» 140°С, по сравнению с 300°С в горячей части). Побыв строго определенное время в каждой зоне со строго определенной температурой, паяльная паста плавится, образуя одно целое с ножками элементов и печатной платой:

Запаянный лист плат выглядит вот так:

Все. Плата разрезается, если нужно и упаковывается, чтобы вскоре уехать к заказчику:

Примеры

Напоследок, примеры того, что технотех может делать. Например, конструирование и изготовление многослойных плат(до 20 слоев), включая платы для BGA компонентов и HDI платы:

C со всеми «номерными» военными приемками(да, на каждой плате вручную ставится номер и дата изготовления - этого требуют военные):

Проектирование, изготовления и сборка плат практически любой сложности, из своих или из компонентов заказчика:

И ВЧ, СВЧ, платы с металлизированным торцом и металлическим основанием(фотографий этого я не сделал, к сожалению).

Конечно, они не конкурент резониту в плане быстрых прототипов плат, но если у вас от 5 штук, рекомендую запросить у них стоимость изготовления - они очень хотят работать с гражданскими заказами.

И все-таки, в России производство еще есть. Что бы там не говорили.

Напоследок можно отдышаться, поднять глаза на потолок и попытаться разобраться в хитросплетениях труб:

Занимаясь радиолюбительством в течение многих лет я изготавливал печатные платы разными способами. Рисовал лаком (помните те времена), резаком (простенькие платы) и т.д. В последнее время пользуется популярностью метод "Лазерного принтера и утюга" для переноса рисунка на фольгированый стеклотекстолит. По разным рекомендациям и статьям в Интернете я испытал практически все материалы, что рекомендовалось. Тонкая лощеная бумага от журналов, фотобумага, факсовая бумага, подложки от самоклеющейся пленки и даже бумагу для термопереноса на ткань. Вру, пищевую аллюминевую фольгу не испытывал.

Ни один способ не удовлетворял меня по причине, что результат был не стабильный (могло получиться с первого раза могло только с третьего-пятого). Лучшие результаты были получены на фотобумаге. Хуже на факсовой и на листах от журналов, да еще к тому же после "прокатки" утюгом ее приходилось отмачивать. Сильно это не напрягает по времени, но все же (10 мин в среднем). На бумаге для термо переноса на ткань получалось хорошо, но для снятия подложки требуется изопропиловый спирт, также очень точно надо было выставлять температуру утюга. Чуть ошибка - все брак. На подложках от самоклеющейся пленки тонер при печати отваливался от лощеной поверхности (не знаю какой гадостью они покрыты)

Все со вступлением покончено - приступаем...

Как ни странно, но вернемся к подложкам от самоклеющейся пленки (самоклеющиеся обои). В основном технология во многом идентична ранее описанному в разных источниках. Все дело в материале

Что нам потребуется:

1. Фольгированный текстолит (одно-двух сторонний, кому как надо)

2. Лазерный принтер (у меня дома HP1020)

3. Утюг - любой

4. Силит-Бэнкс - для очистки поверхности платы

5. Хлорное железо для травления платы (с другими составами не проверял типа "медный купорос-соль" и т.д.)

6. Тонкие сверла для сверления (это понятно)

7. САМОКЛЕЮЩЕЯСЯ ПЛЕНКА

Вот на пункте 7 остановимся подробней.

Идем на базар или в магазин, где продают обои и ищем дешевую китайскую пленку. Если посмотреть на подложку на которой лежит пленка можно увидеть сетчатый рисунок с буковками рисунками и циферками (у каждой марки по-разному). Так вот, нас интересует пленка, на подложке которой крупные цифры 333

. НАС ИНТЕРИСУЕТ ОНА И ТОЛЬКО ОНА

. У нас рулон 10 метров шириной 50 см. стоит 100 рублей. Бывают также 777, 555, 556 и т.д. но оно нам не надо.

Вот снимок подложки

Дальше почти как всегда. Вырезаем (кому как удобней и чем удобней) кусок текстолита нужных размеров с запасом 1 см. с каждого края. На этих местах можно просверлить потом отверстия для совмещения двух слоев (если вы делаете двухстороннюю плату) Очищаем плату от загрязнений. Я не тру "шкуркой нулевкой", а использую Силит-Бэнкс (см. рекламу по телику). Наливаем немного Силита на поверхность платы и ждем. Если поверхность не очень грязная и не сильно окислилась, то хватает 1 мин. Плата на глазах становиться чистенькой и розовой. Если она у вас очень грязная, то ждем подольше или повторяем процедуру несколько раз. Промываем плату водой и несем сушить, За поверхность плату, куда будем переводить рисунок пальцами не брать, но если взялись, то страшного ничего нет, просто перед переносом протрите тампоном, смоченным в ацетоне

Для очистки хорош также "Комет" (см. рекламу по телику), но в порошке.

Вот подготовленная плата

Пока плата сушится, печатаем рисунок. Я рисую и печатаю на программе SprintLayout 4.0. У каждого свои предпочтения. Используйте то что больше нравится.

Вырезаем кусок пленки (саму пленку пока не отрываем) нужных размеров. Так как после отслаивания пленки подложка очень тонкая, принтер будет ее жевать. Поверьте мне - будет . Поэтому наклеиваем ее на лист обычной офисной бумаге. Приклеить надо так, чтоб после снятия пленки на верху осталось лощеная поверхность подложки Я использую несколько капель клея "Момент" в углах подложки и по центру длинных сторон.

Все у нас все готово для печати. Отдираем пленку.

Вставляем "бутерброт" в принтер и печатаем. В установках принтера не забываем выставить максимум тонера.

Вы понимаете о чем я.

Отпечатали? Смотрим как у нас там с рисунком. Именно на этом типе пленке, вернее подложке 333 у меня и перестал отваливаться тонер, на других сыпался - мама дорогая...

Включаем утюг (если еще не включили раньше) Температуру можно проверить так. Печатаем на обыкновенной бумаге, кладем тонером вверх на перевернутый утюг и смотрим. Тонер заблестел - все нормально, температуры хватает для расплавления.

Я вообще никак не настраивал, просто поставил на максимум и все.

На стол кладем фанеру (10мм) потом книжку не нужную или журнал из газетной бумаги, (помните, были такие) на книжку плату фольгой вверх

Из бинта или тонкой чистой тряпки делаем тампон. На снимке справа видно.

Подложку с рисунком НЕ КЛАДЕМ - во как.

Накрываем это листом офисной бумаги А4 и кладем утюг. Если плата больше чем поверхность подошвы утюга, то проглаживаем плату Достаточно 30-40 сек, чтоб плата разогрелась

Снова накрываем это листом офисной бумаги А4 и кладем утюг и начинаем гладить. Давить практически не надо, мы просто повторно подогреваем плату (она уже успела немного остыть). Тут уже и 15-20 сек достаточно, хотя я и больше держал Снимаем лист офисной бумаги.

Быстренько 20-30 сек разлаживаем тампоном из тряпки всю поверхность, особенно по краям платы. Растираем как вдоль, так и поперек - дорожки же у нас не в одном направлении нарисованы. Вот тут надо немного надавливать, как бы растирая по поверхности.

Примечание: кто боится за свои пальцы, могут надеть перчатки их ХБ ткани - плата то горячая.

Все, ждем пока плата остынет, чтоб ее спокойно можно было взять в руки.

Хватаем за кончик подложки и легонько отдираем ее от платы. Она практически отходит сама.

И вот он рисунок переведен

Смотрим, что все замечательно - радуемся!

Повторил лично сам раз 20, и ни разу ничего не отвалилось. 100% результат перевода. (ладно уговорили 99%)

Дорожки 0.2 у меня получились влет.

Вот готовая плата без сверления - ночь уже иду спать. Завтра просверлим

Прошу прощение за последний снимок, фотик не мой и блестящие поверхности снимает видите как. Поверьте там все ОК.

Дальше все как обычно.

Травим. Сверлим. Лудим. Обрезаем до нужных размеров. Паяем

Если все подготовлено (рисунок печатной платы, все материалы) весь процесс у меня занимает минут 20-25 вместе с травлением платы

Что еще почитать

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

- Генри ли лукас шафл. Маньяк генри ли лукас. В массовой культуре

- Кисло-сладкий соус из алычи

- Вкусные и доступные рецепты оладий из кукурузной муки Грузинские оладьи из кукурузной муки

- Оладьи из тыквы Оладушки из тыквы и чеснока

- Как приготовить печенье «Курабье» в домашних условиях: пошаговый рецепт Почему песочное печенье курабье так называется кратко